L’Ente gestore della ZSC Isola Bergeggi-Punta Predani (IT1323202) è il Comune di Bergeggi (L.R. n.° 28/2009). Il sito è stato designato ZSC con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2017.

L’Ente gestore della ZSC Isola Bergeggi-Punta Predani (IT1323202) è il Comune di Bergeggi (L.R. n.° 28/2009). Il sito è stato designato ZSC con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2017.

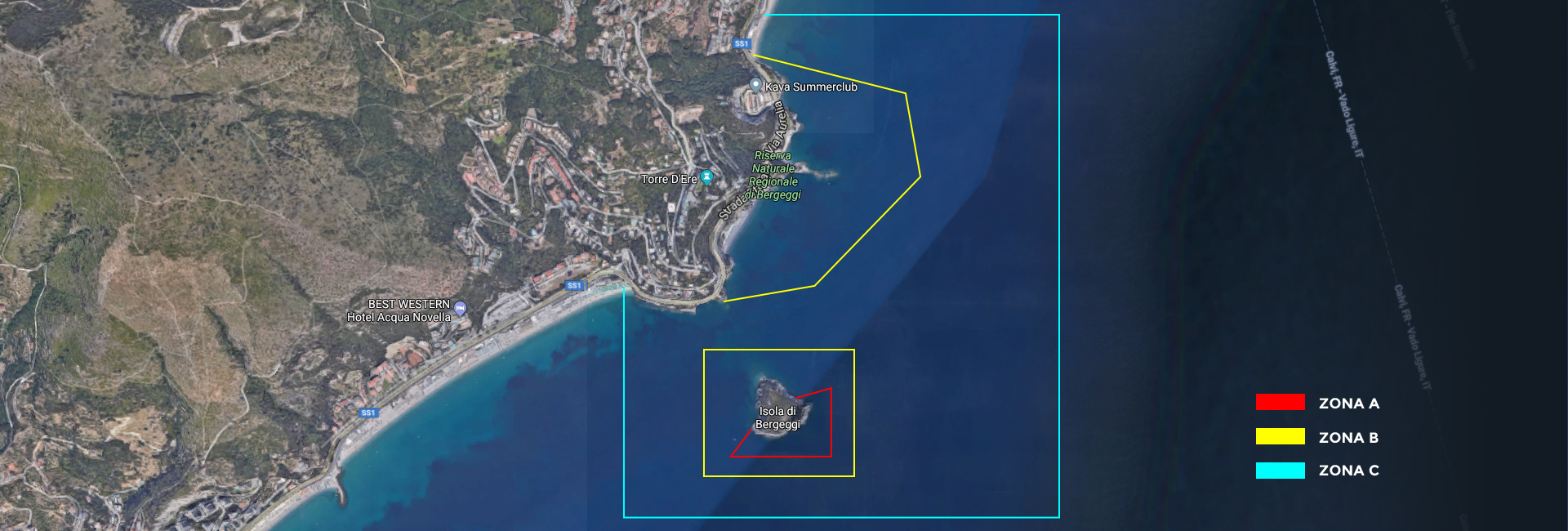

L’area costituita da 2 subsiti: uno insulare ed uno costiero, direttamente antistante.

Sono presenti importanti aspetti di erosione carsica e marina (grotte con reperti che testimoniano passati bradisismi) su substrato dolomitico.

L’isolotto di Bergeggi presenta una costa rocciosa medio-alta, mentre la zona di Punta Predani ha un fondovalle solcato da un piccolo rio.

Tra gli habitat presenti, i frammenti di macchia mediterranea con euforbia arborea e gli aspetti estremamente ridotti con barba di giove sono quelli di maggior valore scientifico.

Sulle rupi presso il mare, soggette agli spruzzi delle onde, non mancano comunità alofitiche a finocchio di mare e statice della riviera.

La DGR n. 537 del 4 luglio 2017 ha approvato le Misure di Conservazione valide per tutti i SIC della regione biogeografica mediterranea ligure e quelle sito specifiche.

La cartografia dell’area è consultabile sul sito regionale e sul sito del MIPAAF.

Grotta marina

Il tratto di costa compreso tra Torre del Mare e l’abitato di Bergeggi, caratterizzato da un’alternarsi di insenature, promontori rocciosi e falesie, ospita la più nota grotta marina della Liguria.

La Grotta Marina di Bergeggi costituisce un ambiente di notevole interesse archeologico e naturalistico (compreso nella ZSC Isola Bergeggi-Punta Predani).

Frequentata fin dall’antichità, al suo interno sono stati rinvenuti numerosi reperti paleontologici, risalenti al Neolitico.

Si tratta di una cavità carsica formatasi all’interno di un massiccio di calcari dolomitici, di circa 200 milioni di anni fa (Trias inferiore).

Alla sua genesi hanno concorso processi di varia natura che si sono ripetuti più volte, in tempi diversi: intensa fatturazione della roccia dolomitica, processi di erosione carsica prima e di erosione marina poi.

Le testimonianze in essa conservate, la morfologia delle pareti e i depositi marini e continentali, permettono di raccogliere dati fondamentali sull’evoluzione dell’area durante il Quaternario, le sue modificazioni e gli effetti della tettonica e delle oscillazioni del livello marino legate ai fenomeni glaciali.

Le indagini svolte sulle parti sommerse hanno dimostrato che la grotta costituisce un ambiente notevolmente diversificato e di grande valore naturalistico, oltre che per la ricchezza di fenomeni carsici, anche per la varietà di popolamenti biologici.

Nella parte sommersa (tra la superficie e 7 m di profondità) si distinguono il settore occidentale, con il Lago dal Buco, ed il ramo orientale, che inizia dall’Antro di Remo.

Il Lago dal Buco è costituito da una camera principale, di circa 5 m di diametro, da una camera più piccola, entrambe a pelo libero, e da due nicchie completamente sommerse.

La zona marina prospiciente l’Antro di Remo è un anfiteatro roccioso, a pareti verticali o strapiombanti, con il fondale situato a circa 2,5 m di profondità.

Dall’Antro di Remo si accede ad uno stretto e tortuoso Cunicolo, di circa 30 m, che si allarga nella Camera delle Luci e prosegue con un fondo ghiaioso, scendendo prima leggermente e poi aumentando notevolmente la sua pendenza, fino al fondo del Salone (circa 9 m x 6 m), che si sviluppa da una profondità di circa 7 m sino a sfiorare la superficie marina. Il Salone comunica anche con il mare aperto attraverso più aperture, poste a livelli diversi, e con il Lago dei Limoni (circa 5 m di diametro e 4 m di profondità) che si affaccia direttamente nella sala principale della grotta emersa ed è accessibile anche da terra.

La porzione sottomarina della Grotta Marina è, unitamente a quella dell’Isola del Tinetto (Area di Tutela Marina Regionale di Porto Venere – La Spezia) la più importante della Liguria per ricchezza dei popolamenti biologici. La tortuosità e la complessità della parte sommersa della Grotta Marina determinano la presenza di gradienti di luce, di idrodinamismo, di sedimentazione e, a causa dell’infiltrazione di acque dolci, di salinità che si traducono in una particolare distribuzione della fauna presente.

Nella zona di mare prospiciente l’Antro di Remo il popolamento biologico è riferibile alla biocenosi delle grotte semi-oscure e presenta ancora molte affinità con i popolamenti caratteristici della falesia esterna.

Addentrandosi nelle porzioni interne della grotta la luce si attenua fino a valori pressoché nulli e, a seconda della morfologia della cavità, il movimento della massa d’acqua può subire rallentamenti o accelerazioni, fenomeno che costituisce uno dei principali fattori che governano la distribuzione degli organismi della Grotta Marina: mentre la morfologia a tunnel del Cunicolo permette un continuo ricambio di acque e agli organismi di avere una grande disponibilità alimentare, quella a fondo cieco del Salone limita maggiormente il ricambio idrico determinando una rapida diminuzione della concentrazione di nutrimento. Per questo motivo, sebbene il Salone ed il Cunicolo siano caratterizzati entrambi da una biocenosi delle grotte oscure, tra questi due ambienti è possibile riscontrare alcune differenze: il Cunicolo è colonizzato per tutta la sua lunghezza da grandi spugne, da briozoi e da numerosi serpulidi; le pareti del Salone presentano una fascia inferiore a spugne massive, una intermedia dominata da spugne incrostanti, cui nelle porzioni iniziali si aggiunge una peculiare fascia colonizzata dalla spugna Petrosia ficiformis (che qui assume la caratteristica forma “digitata” e la colorazione biancastra tipica degli ambienti di grotta) ed il soffitto a basso ricoprimento, con solo serpulidi.

Nei due laghi interni il ricambio idrico è decisamente minore. Nel Lago dei Limoni, gli organismi in grado di colonizzare le pareti sono rappresentati da spirorbidi, serpulidi e briozoi, ma il ricoprimento biologico è molto basso e sulle pareti si possono osservare ampie zone di roccia nuda. Ancora più estrema è la situazione ecologica del Lago dal Buco. Pur non presentando diretta connessione con il mare, il Lago del Buco viene influenzato dall’ingresso di acque marine durante le mareggiate e dall’infiltrazione di acque dolci che permeano dalla volta. I pochi organismi presenti appartengono a serpulidi, brachiopodi e spugne. La scarsità di questi organismi fa sì che la roccia si presenti quasi priva di ricoprimento biologico.

Il confronto dei dati di monitoraggio lungo serie storiche ha permesso di valutare la variabilità temporale dei popolamenti ed ha evidenziato che, nell’arco degli ultimi decenni, i popolamenti sessili hanno subito significative modificazioni. Queste potrebbero essere il risultato della naturale evoluzione del sistema, ma non si può escludere che impatti di origine antropica possano aver giocato un ruolo importante alterando la struttura della comunità biologica della grotta.